Introduction

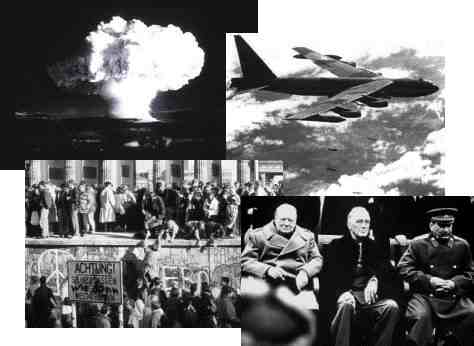

La Guerre Froide est la période d'affrontement stratégique et politique qui se développa après la Deuxième Guerre Mondiale entre les États-Unis et ses alliés de l'Europe de l'Ouest sur un côté et l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques et les pays communistes de l'autre. L'expression "Guerre Froide" provient du journaliste américain Herbert Bayard Swope et d'un discours qu'il a écrit en 1947.

La Guerre Froide fut premièrement initiée lorsque l'URSS utilisait sa puissance militaire pour instaurer des gouvernements communistes en Europe de l'Est et ce malgré les ententes avec les États-Unis pendant la Conférence de Yalta qui donnaient le droit aux élections libres dans les pays sous dominance soviétique après la fin de la Deuxième Guerre Mondiale. Puisque cela allait contre l'idéologie américaine, les États-Unis considérant que leur futur serait déterminé par le futur des pays en Europe. Si l'URSS était capable de communiser l'Europe de l'Est, il se pouvait fort bien qu'ils tentent de faire de même avec les pays de l'Europe occidentale.

L'URSS avait souffert d'énormes pertes durant la Deuxième Guerre Mondiale contre l'Allemagne nazie et cherchait à se renforcer en utilisant la puissance de ses voisins. On voyait donc l'apparition du "rideau de fer" qui traversait le continent européen d'haut en bas. Selon l'URSS, la seule façon de faire survivre le communisme dans un monde capitalisme était d'imposer leur système aux pays environnant pour augmenter leur puissance et pour que l'URSS ne se trouve pas isolée devant les États-Unis et ses alliés. Les États-Unis s'assurent des alliances avec l'Europe occidentale en établissant le plan Marshall, celui-ci ayant non seulement pour but d'aider à la reconstruction de l'Europe, donc de la force d'attaque du "monde libre", mais aussi et surtout de rendre l'Europe occidentale redevable face aux États-Unis, rendant donc l'Europe occidentale alliée très fortement aux États-Unis.

L'affrontement entre l'Est et l'Ouest affirma donc la position des deux grands dans de futurs conflits, dont la lutte pour l'Allemagne, la Guerre de Corée et la Crise des Missiles de Cuba.

EST VS OUEST

Affrontement culturel, politique et militaire

Amis pour plus d'un siècle, les américains et les russes se disputèrent sur des questions concernant l'Asie dans les années 1890 et sont devenus ennemis en 1917 lorsque le parti communiste saisit le pouvoir, établissant ainsi l'Union Soviétique et déclarant une guerre idéologique aux pays capitalistes de l'ouest. Les États-Unis, mécontents du nouveau régime, refusent de reconnaître l'URSS comme état jusqu'en 1933. Bataillant côte à côte durant la deuxième guerre mondiale, les relations entre les États-Unis et l'Union Soviétique commencèrent à se dégrader sérieusement à partir de 1944 et prirent un tournant pour le pire après que Joseph Staline, le chef soviétique à l'époque décida d'aller à l'encontre des ententes signées durant la Conférence de Yalta (du 4 au 11 février 1945) et de prendre possession des pays de l'est de l'Europe et d'empêcher ainsi les élections démocratiques qui auraient du y avoir lieu.

Cette action pourrait être considérée comme étant un acte de mauvaise foi par les russes envers les américains mais les raisons de ces actions étaient beaucoup plus profondes. Depuis la chute du système tsaristes, plusieurs pays capitalistes (dont la France, l'Angleterre, les États-Unis et le Japon) avaient tentés de faire tomber le nouveau système communiste pour y remettre un système politique qui leur convenaient plus. Donc, dès les débuts du nouveau système, Lénine avait mentionné que la seule façon de faire survivre le communisme dans un monde capitaliste était de l'étendre dans d'autres pays en l'imposant s'il le fallait. Puisque le capitalisme est global, le communisme se devait d'avoir une vision globale. Cette politique d'expansionnisme communiste face au monde capitaliste était une des raisons à la base de la guerre froide, les pays capitalistes vivant dans la peur constante de voir le communisme s'étendre au monde entier. Ceux-ci devaient donc réagir vigoureusement pour empêcher le communisme de se développer, ce qui entraîna au cours des 45 ans de la guerre froide plusieurs affrontements qui auraient pus se terminer par une troisième guerre mondiale qui aurait sûrement été une guerre nucléaire.

Avec ces hostilités, les deux super puissances - les États-Unis et l'URSS - déclarèrent une guerre idéologique une fois que la victoire sur Hitler fut déclarée. Cette nouvelle guerre (La Guerre Froide) se caractérise par la division du globe en deux blocs caractérisés politiquement et géographiquement, soit l'Est dirigé par l'Union Soviétique communiste et l'Ouest dirigé par les États-Unis capitalistes. Chacun ayant ses propres points politiques, économiques et militaires à défendre.

Un peu plus tard au cours de la guerre froide, la Chine s'alliera à l'URSS et ils formeront ensemble un bloc communiste de plus de 1 milliard de personnes. La politique de la Chine dans la guerre froide n'est pas un pur hasard, les relations entre la Chine, les États-Unis et l'Europe capitaliste étaient déjà très tendues depuis plus de 150 ans. Le problème majeur vient du fait que les États-Unis se croyaient ami avec la Chine tandis que la Chine n'en pouvait plus de se faire exploiter et de ne pas recevoir le respect auquel elle croyait avoir droit de la part des pays capitalistes (la Chine ayant dominée le monde oriental pendant plus de mille ans, elle ne s'était pas rendue compte qu'elle était alors retardée sur les plans politiques, économiques et militaires). Dans les années soixante, la Chine était devenue non seulement froide face aux américains mais aussi très hostile et anti-américains, étant actuellement plus anti-américains que l'URSS ne l'a jamais été et ce à cause de tout le contexte historique entourant les relations entre la Chine et les pays capitalistes.

La division Est-ouest se voit clairement dans l'image suivante :

Ce tableau démontre clairement la concurrence entre les deux

blocs:

Oppositions des deux blocs : |

|

L'Ouest |

L'Est |

Politiquement : |

|

| Capitalisme : Politique gouvernementale et économique fondée sur l'entreprise privée dans laquelle l'individu privé contrôle les services et moyens de production. | Communisme : Politique gouvernementale et économique fondée sur la centralisation de services et moyens de production par l'État. |

Économiquement : |

|

| Plan Marshall : Programme d'assistance économique européenne lancé en 1948 par les États-Unis pour aider l'Europe dévastée par la seconde guerre mondiale. Ce plan consistait de 13 milliards de dollars destinés pour les pays européens non communistes ou les pays sous régimes communistes qui voulaient remplacer leur régime par un régime démocratique. | COMECON (Conseil d'assistance économique mutuelle) : Complémenté par le Pacte de Varsovie, cet organisme existe depuis 1949. Conclu à Moscou, le COMECON fut créé pour contrecarrer les effets du plan Marshall par l'URSS, la RDA, la Mongolie, la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Bulgarie et l'Albanie (retirée en 1961). Le COMECON est basé sur la spécialisation des économies nationales pour rebâtir les pays socialistes endommagées par la guerre. |

Militairement : |

|

| OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique) : Alliance militaire défensive dont le but est de contrer une éventuelle attaque soviétique en Europe occidentale. (Pays membres en 1949 : États-Unis, Canada, Grande-Bretagne, France, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Norvège, Islande, Luxembourg, Italie et Portugal. Ensuite en 1952 la Grèce et la Turquie et finalement en 1955 la RFA.) | Le Pacte de Varsovie : Équivalent communiste de l'OTAN. L'URSS garde un contrôle serré sur les membres de l'alliance en étant le fournisseur exclusif en armement. (Pays membres : URSS, Bulgarie, Hongrie, RDA, Tchécoslovaquie, Pologne, Roumanie et Albanie [Retirée en 1968]) |

la course vers l'espace

L'ère de l'exploration spatiale débuta dans les années 50, bien que les bases sur lesquelles repose l'exploration spatiale remonte à avant la deuxième guerre mondiale, et dans les années suivantes, des sondes spatiales et plus tard des être humains se sont rendus au-delà de l'atmosphère pour atterrir sur un autre objet céleste, la Lune. Depuis, des sondes sont parties pour explorer les limites lointaines de notre système solaire.

L'aspect le plus excitant et stimulant de l'exploration

spatiale fut le vol spatial piloté. Peu après le lancement des premiers

satellites, les États-Unis et l'URSS ont commencé à travailler à la fabrication

de véhicules spatiaux pilotés par des astronautes. Après plusieurs vols

robotisés en 1960 et début 1961, l'Union Soviétique a lancé le premier engin

piloté, Vostok, le 12 avril 1961. Ainsi, Yuri Gargarine devint le premier homme

en orbite. Aussi en 1961, le président américain Kennedy a déclaré au monde

entier que l'objectif des États-Unis était d'envoyer un homme sur la Lune avant

la fin de la décennie. Après les programmes Mercury, Gemini et Apollo, Neil

Armstrong mis le pied sur la surface lunaire le 20 juillet 1969.

Depuis le lancement du premier satellite artificiel (Spoutnik 1) par l'URSS en

1957, des milliers de vaisseaux spatiaux ont été mis en orbite autour de la

Terre et de nombreuses sondes ont été envoyées sur des missions visant à

augmenter nos connaissances sur la Lune, les planètes et les comètes. La plupart

des engins lancés l'étaient soit par les États-Unis ou l'URSS, dont plus de la

moitié des lancements réussis effectués par l'URSS.

Depuis le lancement du premier satellite artificiel (Spoutnik 1) par l'URSS en

1957, des milliers de vaisseaux spatiaux ont été mis en orbite autour de la

Terre et de nombreuses sondes ont été envoyées sur des missions visant à

augmenter nos connaissances sur la Lune, les planètes et les comètes. La plupart

des engins lancés l'étaient soit par les États-Unis ou l'URSS, dont plus de la

moitié des lancements réussis effectués par l'URSS.

Lorsque l'URSS a lancé Spoutnik 1, cet évènement a non seulement lancé un défi scientifique aux États-Unis, mais aussi de grandes pressions politiques. Le retard des États-Unis dans le domaine de l'aérospatiale datait de la fin de la deuxième guerre mondiale. L'Allemagne nazie avait tentée avec plus ou moins de succès de développer des missiles (le V-2 étant le plus connu). Lors de la prise de Berlin, le laboratoire fut trouvé premièrement par les Russes, puis par les Anglais et enfin les Américains. Puisque les Russes et les Anglais étaient partis avec presque toute l'information utile, il ne restait presque plus rien pour les États-Unis. Par après, les États-Unis et l'Angleterre ne prirent pas au sérieux le développement de missiles tout simplement parce que ceux-ci étaient bornés à l'idée que les vols spatiaux (donc les missiles) étaient impossibles et qu'il ne valait donc pas la peine de dépenser du temps et de l'argent sur des recherches inutiles. L'URSS de son côté a compris tout le potentiel des missiles, lorsque Spoutnik fut envoyé en orbite autour de la Terre, cela voulait non seulement dire que l'URSS avait un avantage technologique mais qu'elle n'avait plus besoin d'avion pour envoyer ses bombes atomiques sur les villes du "monde libre". À l'époque, les États-Unis auraient eu besoin de plusieurs heures pour mettre en place une attaque nucléaire contre l'URSS tandis que ceux-ci n'avaient qu'à envoyer leurs missiles, ce qui aurait pris 30 minutes, de cette façon, il n'y avait aucune réplique possible de la part des États-Unis.

Lorsque Kennedy déclara que les États-Unis se

rendraient sur la Lune d'ici la fin de la décennie, ce qu'il faisait en réalité

était de permettre l'apport d'une grande quantité d'argent pour le développement

de missiles intercontinentaux en ayant l'accord du

public.

De plus, pour empêcher les États-Unis d'être technologiquement en retard sur

l'URSS une autre fois, il y a eu une hausse des standards d'éducation à travers

tous les États-Unis surtout dans les domaines comme les mathématiques et les

sciences pures.

public.

De plus, pour empêcher les États-Unis d'être technologiquement en retard sur

l'URSS une autre fois, il y a eu une hausse des standards d'éducation à travers

tous les États-Unis surtout dans les domaines comme les mathématiques et les

sciences pures.

Après le lancement de Spoutnik 1, l'aventure spatiale soviétique dans l'espace était caractérisée par un progrès lent et stable et par une exploitation déterminée de l'environnement spatial. L'URSS possédait une gamme respectable de compétences pour les opérations de vol spatial. Avec environ cent lancements spatiaux par année, une station spatiale permanente, de grands engins propulseurs, des armes spatiales opérationnelles et un programme audacieux d'exploration interplanétaire, l'URSS de la fin du vingtième siècle paraissait préparée pour dominer le secteur.

La première station spatiale fut Salyut, lancée par l'URSS en avril 1971. Elle fut suivie par quelques autres stations Salyut et enfin par Mir. La seule vraie station spatiale lancée par les États-Unis fut Skylab, en orbite dès le 14 mai 1973. Quelques années plus tard, elle entra dans l'atmosphère terrestre et se désintégra. Les États-Unis commencèrent à planifier une plus grande station, mais les études suggéraient que le projet serait inutile sans un système de transport réutilisable. Une priorité a donc été mise sur le programme de navettes spatiales comme une première étape.

La navette spatiale américaine est un engin spatial réutilisable qui fut choisi

au début des années 70 comme le principal lanceur spatial et véhicule de

cargaison à être développé par la National Aeronautics and Space Administration

(NASA). Ayant comme objectif de remplacer les fusées propulseurs dispendieuses

et non réutilisables, la navette spatiale compléterait le nouveau "Space

Transportation System" (STS) de la NASA. Le programme commença en 1981 avec la

navette Columbia. Malgré quelques problèmes la navette démontra sa versatilité

jusqu'en 1986 quand la navette Challenger a explosé après 67 secondes de vol.

Tous les projets d'exploration spatiale pour les deux prochaines années furent

annulés et le programme ne fut que recommencé en 1988.

La navette spatiale américaine est un engin spatial réutilisable qui fut choisi

au début des années 70 comme le principal lanceur spatial et véhicule de

cargaison à être développé par la National Aeronautics and Space Administration

(NASA). Ayant comme objectif de remplacer les fusées propulseurs dispendieuses

et non réutilisables, la navette spatiale compléterait le nouveau "Space

Transportation System" (STS) de la NASA. Le programme commença en 1981 avec la

navette Columbia. Malgré quelques problèmes la navette démontra sa versatilité

jusqu'en 1986 quand la navette Challenger a explosé après 67 secondes de vol.

Tous les projets d'exploration spatiale pour les deux prochaines années furent

annulés et le programme ne fut que recommencé en 1988.

En 1984, le président américain Ronald Reagan annonça un projet pour établir une station permanente surnommée "Freedom" en moins de dix ans avec la coopération de l'Agence Spatiale Européenne (ASE), le Canada et le Japon. Au cours des années suivantes, il y eut plusieurs coupures budgétaires et de nouveaux plans pour réduire la grandeur de la station. La NASA avait même considéré de jumeler la nouvelle station avec la station Mir-2 planifiée par l'URSS. Aujourd'hui, cinq agences spatiales mondiales (États-Unis, Russie, Europe, Canada et Japon) comprenant 16 pays ont combiné leurs efforts pour la Station Spatiale Internationale qui est actuellement en construction et qui devrait être complétée vers la fin de 2003.

Avions civils supersoniques -

Succès technologique, échec économique

Autant que politique, la Guerre Froide fut un temps de développement technologique accru. Autre que la course vers l'espace entre le États-Unis et l'URSS, les Soviétiques entraient en compétition avec deux autres forces de l'Ouest, la France et la Grande-Bretagne. Cette compétition avait pour but la construction d'avions civils supersoniques, ou SST (Supersonic Transport).

En 1956, les Français et les Britanniques commencèrent de la recherche pour un projet et joignirent leurs forces en 1962. En 1969, le premier exemple du Concorde volait et sept ans plus tard, entra en service commercial. Mais l'avion russe, le Tu-144 de Tupolev, vola en premier, son premier vol étant en 1968. Quant aux États-Unis, la Federal Aviation Administration avait choisi la compagnie Boeing en 1966 pour construire un SST américain, soit le High Speed Civil Transport (HSCT). Mais, à cause de coûts exorbitants non justifiables, le président Nixon annula le projet en 1971. Le Tu-144, quant à lui, fut annulé en 1978 après deux écrasements majeurs.

Depuis ce temps, le Concorde franco-britannique est le seul avion civil qui permet une traversée de l'Atlantique en trois heures à une vitesse excédant Mach 2. Mais si le Concorde fut un succès technologique, ce fut autant un désastre économique et environnemental. Son rayon d'action de 6200 kilomètres l'empêche d'exploiter des trajets potentiellement lucratifs comme Los Angeles Tokyo et Los Angeles Sydney. De plus, ses gaz d'échappement contiennent des oxydes nitreux très dommageables à la couche d'ozone. Et selon British Airways, le coût minimal d'exploitation est de 1814$ US par siège. Un billet aller-retour de New York à Londres coûte 8729$ US comparé à un billet en classe économique sur un 747 qui coûte aussi peu que 300$ US pour le même trajet.

Le Concorde devrait se retirer vers l'an 2015. Des remplacements sont actuellement à l'étude, mais les futurs SST devront être très différents de leurs précédents, soit le Concorde ainsi que le Tu-144. Ils devront être moins nocifs à l'environnement, moins bruyants et plus grands pour rentabiliser et attirer plus à la classe moyenne de la société.

Avions civils supersoniques -

Succès technologique, échec économique

Autant que politique, la Guerre Froide fut un temps de développement technologique accru. Autre que la course vers l'espace entre le États-Unis et l'URSS, les Soviétiques entraient en compétition avec deux autres forces de l'Ouest, la France et la Grande-Bretagne. Cette compétition avait pour but la construction d'avions civils supersoniques, ou SST (Supersonic Transport).

En 1956, les Français et les Britanniques commencèrent de la recherche pour un projet et joignirent leurs forces en 1962. En 1969, le premier exemple du Concorde volait et sept ans plus tard, entra en service commercial. Mais l'avion russe, le Tu-144 de Tupolev, vola en premier, son premier vol étant en 1968. Quant aux États-Unis, la Federal Aviation Administration avait choisi la compagnie Boeing en 1966 pour construire un SST américain, soit le High Speed Civil Transport (HSCT). Mais, à cause de coûts exorbitants non justifiables, le président Nixon annula le projet en 1971. Le Tu-144, quant à lui, fut annulé en 1978 après deux écrasements majeurs.

Depuis ce temps, le Concorde franco-britannique est le seul avion civil qui permet une traversée de l'Atlantique en trois heures à une vitesse excédant Mach 2. Mais si le Concorde fut un succès technologique, ce fut autant un désastre économique et environnemental. Son rayon d'action de 6200 kilomètres l'empêche d'exploiter des trajets potentiellement lucratifs comme Los Angeles Tokyo et Los Angeles Sydney. De plus, ses gaz d'échappement contiennent des oxydes nitreux très dommageables à la couche d'ozone. Et selon British Airways, le coût minimal d'exploitation est de 1814$ US par siège. Un billet aller-retour de New York à Londres coûte 8729$ US comparé à un billet en classe économique sur un 747 qui coûte aussi peu que 300$ US pour le même trajet.

Le Concorde devrait se retirer vers l'an 2015. Des remplacements sont actuellement à l'étude, mais les futurs SST devront être très différents de leurs précédents, soit le Concorde ainsi que le Tu-144. Ils devront être moins nocifs à l'environnement, moins bruyants et plus grands pour rentabiliser et attirer plus à la classe moyenne de la société.

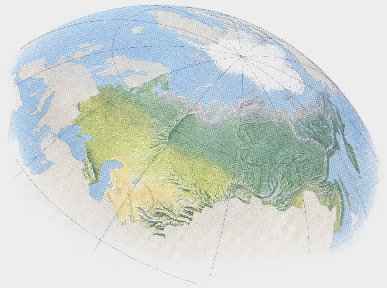

l'urss

Dans cette image on peut voir la proximité de l'URSS au Canada

et aux

États-Unis, ce qui engendra des craintes chez le public lors des incidents

hostiles lors de la Guerre Froide.

les satellites de l'union soviétiques.

|

|

|

| Les satellites de l'Union Soviétique |

L'Europe de la Guerre Froide | La Russie d'aujourd'hui vs. l'Union Soviétique |